Nous avons le plaisir de vous inviter à la cinquième séance pour l’année 2016-2017 du séminaire

Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones

organisé par Irène Bellier (IIAC/LAIOS) et Verónica González González (CONACYT/LAIOS)

9 mars 2017 de 9h à 13h, Salle 015 (attention changement de salle), EHESS : 190, av. de France 75013 Paris

« Justice restitutive » ?

Éclairage anthropologique et approche juridique

de la question des déplacements forcés en Colombie.

Introduction au système interaméricain des droits de l’homme et

à la Déclaration américaine des droits des peuples autochtones.

PROGRAMME

Éclairage anthropologique du « déplacement forcé » des peuples autochtones à partir d’un terrain guajiro (Colombie) – Anna Schmit ( IIAC/LAIOS)

La communication a pour but d’éclairer différentes situations de déplacements forcés, à partir d’une ethnographie basée sur des données récoltées lors d’un terrain long (2011-2015) mené auprès de militant.e.s d’une association locale de victimes wayúu. Elle mettra en exergue les mécanismes qui ont conduit les militant.e.s au déplacement et à l’auto-identification à la catégorie de « victime », car ils sont significatifs d’un changement dans les dynamiques relationnelles de ce peuple avec l’extérieur (étranger, colombien, représentant institutionnel). En effet, guerriers et fins négociateurs, ayant su maintenir, de la Conquête au 20e siècle, une forte autonomie face à un État émergent, les Wayúu, Indios goajiros, peuplant la péninsule de La Guajira, sont, aujourd’hui, perçus et se perçoivent « victimes », « déplacé.e.s » et « vulnérables ». Plus de quatre mille enfants wayúu seraient morts, depuis les années 2000, de déshydratation et de malnutrition dans cette région aride qui a été, à l’aune du 21e siècle, le théâtre de grands bouleversements affaiblissant l’auto-détermination wayúu. Deux facteurs, l’emboitement de conflits interfamiliaux aux logiques nationales du conflit armé et la concrétisation de projets miniers de grande ampleur, ont brisé l’ « économie morale » prévalant dans la région et ce faisant, ont obligé la population locale à recourir à de nouvelles logiques de perception, d’identification et d’action politique les menant à se déplacer et à se constituer « victimes » face à l’État colombien. En examinant le cas concrets des déplacements wayúu, cette communication propose d’explorer les correspondances, ou au contraire les discordances, entre la réalité du déplacement, la production normative visant à protéger les personnes des déplacements et leurs effets sur des destins individuels et collectifs.

Forced displacement of indigenous peoples in Colombia – Felipe Gómez Isa (Université Deusto)

The creation of more than 3 million of internally displaced people (IDPs) and the subsequent territorial expropriation in the context of the internal armed conflict in Colombia do constitute both a humanitarian and a human rights tragedy. Indigenous peoples and afro-descendant have been especially affected by forced displacement and loss of their ancestral territories. Some of them are in a situation very close to extinction. International and domestic legal standards have progressively developed the rights of victims to truth, justice, reparation and guarantees of non-repetition. Restitutive justice, a human rights approach, and a differential attention are essential ingredients for a consistent public policy to deal adequately with IDPs, especially those of an indigenous origin, given their special relationship with land and territory. The current peace process can be considered as a window of opportunity for the protection of the rights of indigenous IDPs.

Felipe Gómez Isa is Professor of Public International Law at the Institute of Human Rights of the University of Deusto (Bilbao, The Basque Country, Spain). He has written extensively on indigenous peoples’ rights, particularly from an international legal perspective. He is Director of the United Nations Fellowship Programme for Indigenous Leaders coming from Latin America (2000-2017). He is also a member of the working group of the International Law Association (ILA) for the implementation of the rights of indigenous peoples.

La Déclaration américaine des droits des peuples autochtones : élaboration et perspectives d’un instrument controversé – Leandro Varison (LAJP, Paris 1)

Si la Cour interaméricaine des droits de l’homme est l’un des mécanismes les plus progressistes et innovants en matière de protection des droits des peuples autochtones, l’Organisation des États américains, en revanche, ne s’était jamais dotée d’un traité international concernant spécifiquement ces droits. En juin dernier, après 17 ans de délibération intergouvernementale, l’OEA a finalement adopté la Déclaration américaine des droits des peuples autochtones.

Issu d’un parcours agité, pendant lequel les représentants autochtones ont du se battre contre les délégations de plusieurs États, ce nouvel instrument a reçu un accueil mitigé de la part de ses destinataires. Certaines organisations autochtones ont célébré l’adoption de la Déclaration tandis que d’autres refusent d’accorder une quelconque légitimité à ce texte, considéré conservateur en comparaison avec d’autres instruments internationaux, notamment son équivalent onusien.

En dépit des critiques dont il est l’objet, nous pouvons imaginer les perspectives de mobilisation des droits prévus dans la nouvelle Déclaration américaine, ainsi que son appropriation par les peuples autochtones du continent et l’influence qu’il exercera sur les jurisprudences nationales et régionales.

Leandro Varison, enseignant-chercheur au Laboratoire d’anthropologie juridique de Paris/Université Paris 1 ; juriste du programme Droits des peuples à la Fondation France Libertés.

Présentation générale du séminaire

À la suite des travaux réalisés par l’équipe SOGIP (ERC 249 236, LAIOS) qui, pendant 5 ans a examiné les perspectives ouvertes par l’adoption, en 2007, de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA), nous poursuivons la réflexion sur les articulations entre « questions autochtones » et « processus globaux ». Nous nous intéressons aux acteurs politiques autochtones, à leurs prises de position dans différents scénarios de la gouvernance mondiale, ainsi qu’aux situations localisées révélatrices de l’impact des méga-agents du changement (sociétés transnationales, extractives). Les années précédentes, nous avons exploré de manière comparative, et à partir d’études de cas contextualisées, les questions de reconnaissance légale, de développement et de territorialité, d’éducation, de citoyenneté et de participation politique, parce qu’elles posent les sujets autochtones dans leurs relations à l’État et aux institutions internationales. Nous avons abordé certains enjeux d’importance en matière de droits des peuples autochtones pour comprendre leurs demandes et parfois leurs positions de négociation, par exemple en matière de patrimonialisation et de propriété intellectuelle, de genre, de justice, de changement climatique et de développement durable. Grâce à une approche pluridisciplinaire, les analyses montrent que les questions de droits de peuples autochtones ne portent pas seulement sur des enjeux spécifiques : elles définissent un horizon de réflexion sur les conditions de possibilités de se gouverner soi-même et sur les frontières de l’autonomie.

2e jeudi du mois de 9 h à 13 h (salle du Conseil A, R-1, bât. Le France, 190 av de France 75013 Paris), du 10 novembre 2016 au 11 mai 2017. Les séances des 8 décembre 2016 et 9 mars 2017 se dérouleront en salle 015 (même adresse). Séance supplémentaire le 30 mars 2017 (salle du conseil A, bât. Le France)

Prochaines séances

30 mars 2017 (supplémentaire): Quelle éducation pour les peuples autochtones ?

-Bruno Baronnet, Professeur/chercheur en sociologie, Instituto de Investigaciones en Educación, Universidad Veracruzana (Xalapa, Mexique)

-Irène Bellier, Directrice de recherches en anthropologie (CNRS, IIAC/LAIOS)

-Jennifer Hays, Professeur associée en anthropologie, UIT Université arctique de Norvège

-Marie Salaün, Professeure d’anthropologie, Université René Descartes Paris

16 mai 2017 (supplémentaire) : séance conjointe des séminaires MESO et SOGIP/LAIOS, co-organisé avec Odile Hoffmann (IRD)

- Anita Tzec, Université de Leiden : La lucha territorial de los Mayas del sur de Belice

8 juin 2017 : Les droits des peuples autochtones. Des Nations unies aux sociétés locales. (salle 8, 105 bvd. Raspail)

-Irène Bellier (CNRS/SOGIP)

-Leslie Cloud (SOGIP)

-Laurent Lacroix (SOGIP)

Si vous souhaitez recevoir les nouvelles du séminaire et des événements organisés par SOGIP, veuillez envoyer un mail à : ibellier@ehess.fr

Pour plus d’informations sur le groupe de recherche SOGIP et le séminaire consultez http://www.sogip.ehess.fr/

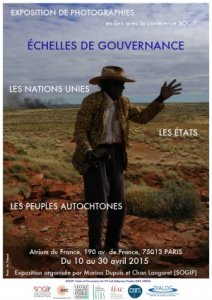

Bellier, coordonnée et scénographiée par Marion Dupuis et Chan Langaret, elle a été restituée sur le site par Laurent Lacroix.

Bellier, coordonnée et scénographiée par Marion Dupuis et Chan Langaret, elle a été restituée sur le site par Laurent Lacroix.